Kategorie: Hintergrund

Maschinenmenschen im Film

Golems, Roboter, Avatare: Je mehr sich Mensch und Maschine annähern, desto stärker scheint das Kino den Wesenskern des Menschen erforschen zu wollen.

Das Wesen des Menschen

Das Kino hat an der Idee künstlicher Menschen immer ein besonderes Interesse gezeigt, nicht zuletzt, weil die Imitation von Wirklichkeit grundlegender Bestandteil des Kinos ist. Seit Beginn der Kinogeschichte haben künstliche Geschöpfe die Leinwand bevölkert: Golems, Patchwork-Monster, Roboter, Klone, Androide, Terminatoren, Avatare. Dabei scheint es, als suche das Kino umso vehementer nach dem Wesenskern des Menschen, je ununterscheidbarer dieser von der Maschine wird.

Der kleine Unterschied

Während die Literatur kaum noch Interesse an der Roboter-Thematik zeigt, beschäftigt die Frage nach dem Wesen der Menschen (und der Maschinen) das Kino bis heute. Die visuelle Faszination für Formen, Oberflächen und Mimikry lenkt die Aufmerksamkeit auf die kleinen Unterschiede, die das Anderssein der Maschine entlarven. "Uncanny Valley" – unheimliches Tal – wird dieses Phänomen genannt: Je menschenähnlicher ein künstliches Wesen aussieht, umso verstörender wirken seine nicht-menschlichen Eigenschaften auf den Betrachter und die Betrachterin.

Antworten im Kino

Das Kino reagierte in zweierlei Hinsicht auf dieses gestaltpsychologische Problem: Es präsentiert Roboter, die in ihrer Erscheinung dem Menschen perfekt nachempfunden sind, wie in Steven Spielbergs Zum Filmarchiv: "A.I. – Künstliche Intelligenz" (A.I. – Artificial Intelligence, USA 2001) und in Ridley Scotts Zum Filmarchiv: "Blade Runner" (USA 1982). Oder es arbeitet mit dem so genannten Kindchen-Schema: Das betont Fremdartige der Erscheinung weckt Assoziationen mit etwas liebenswert Vertrautem, etwa in dem Zum Inhalt: AnimationsfilmAnimationsfilm (WALL·E, Andrew Stanton, USA 2008).

Identifikationsfiguren

Folglich ergeben sich zwei unterschiedliche Erzählhaltungen, die die Roboter-Thematik im Kino prägen. Einerseits wirft die quasi-evolutionäre Angleichung von Mensch und Maschine existenzielle und ethische Fragen um das Wesen des Menschen auf, die sich dann – auch beim Roboter – zu einer handfesten Identitätskrise ausweiten können. Andererseits geht es darum, das Menschliche im Maschinenwesen zu behaupten. Und auch hier durchlaufen die Maschinen eine Art Evolution: Sie erweisen sich als lernfähig, gerade weil sie sich ihrer Programmierung als Kampfroboter oder Arbeitsdrone widersetzen. Der anthropomorphe, aber noch nicht vollständig humanoide Roboter wird zur Identifikationsfigur des Kinopublikums.

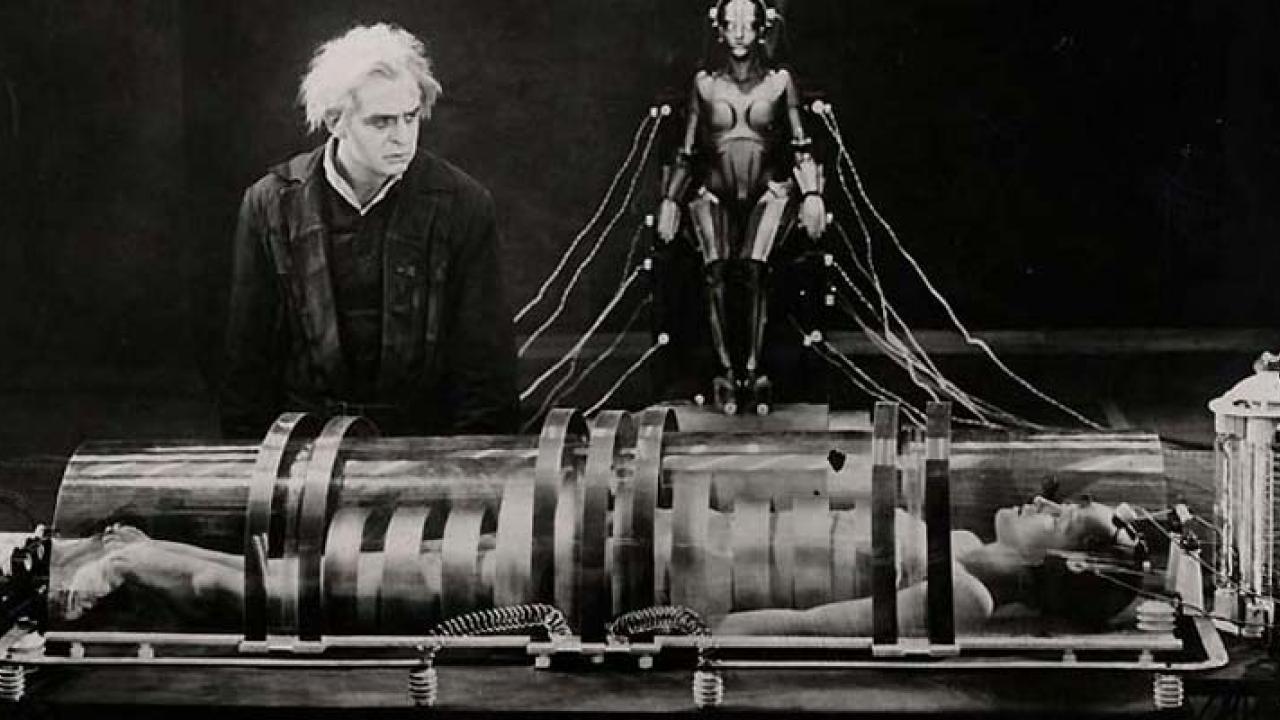

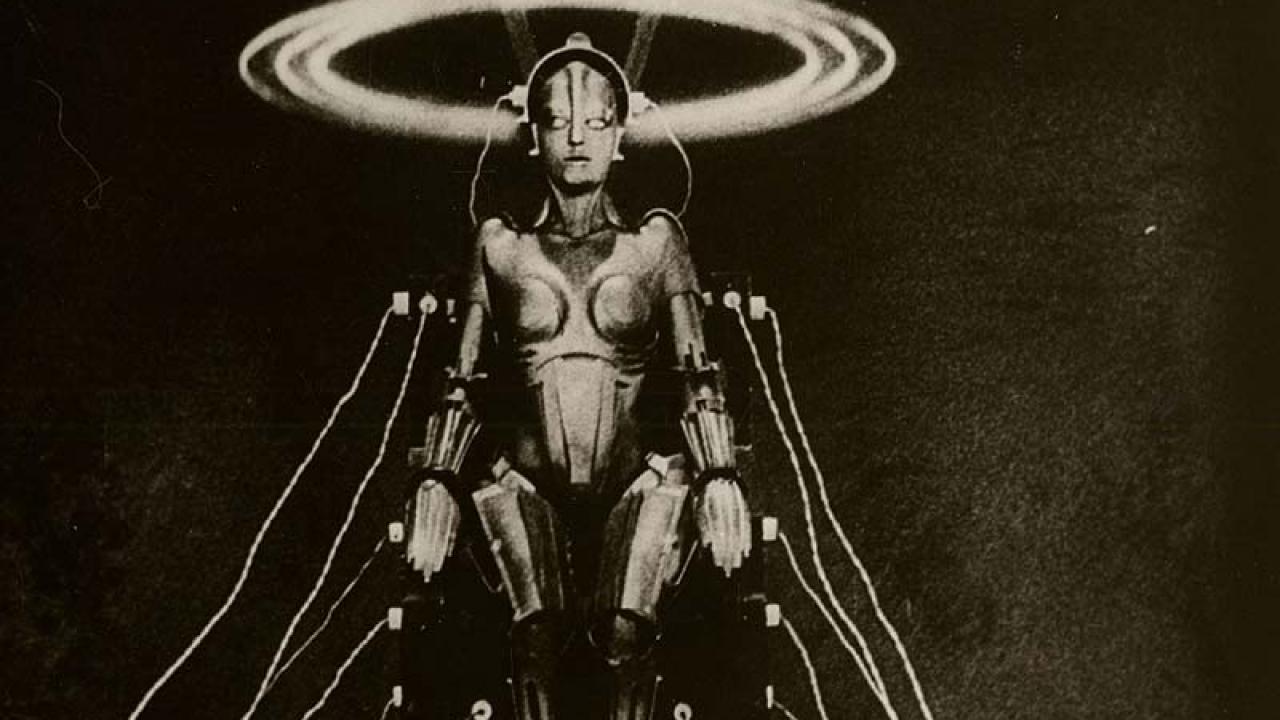

Die Maschine als Ebenbild

Das erste Maschinenwesen des Kinos war die Roboterfrau Maria in Fritz Langs Zum Filmarchiv: "Metropolis" (Deutschland 1926), die der Wissenschaftler Rotwang als Ebenbild seiner verlorenen Geliebten entwarf - mit der Absicht, unter der Arbeiterschaft einen Aufstand anzuzetteln. Damit führt Lang die Libido auf der einen und die zerstörerische Kraft der Roboterfigur auf der anderen Seite zusammen - ein Komplex, der sich durch die gesamte Filmgeschichte zieht und auch in "B-Movies" wie "Eve 8 – Außer Kontrolle" (Eve of Destruction, Duncan Gibbins, USA 1991) wiederholt aufgegriffen wird. Daryl Hannahs Replikant Pris in Zum Filmarchiv: "Blade Runner" ist das wohl bekannteste Beispiel der verführerischen Roboterfrau. Bei Ridley Scott allerdings gerät diese Männerfantasie zum Alptraum. Pris sinnt auf Rache für ihre eigene Unfreiheit: Ihre Lebensdauer beträgt nur vier Jahre.

Männerfantasien

Scotts Replikanten, ursprünglich als Arbeitsmaschinen auf einem fernen Planeten entworfen, klagen ihr Recht auf Menschenwürde ein. "Die Frauen von Stepford" in Bryan Forbes gleichnamiger Science Fiction-Satire (The Stepford Wives, USA 1975) verkörpern dagegen den Idealtypus der prä-emanzipierten Roboter-Frau: pflegeleicht, sauber und darin auch latent asexuell. Die US-amerikanische Suburbia wird zur Petrischale für ein soziales Experiment. Auf die Frage, warum der amerikanische Mann so viel Mühe aufbringt, eine künstliche Frau nach seiner Vorstellung zu schaffen, antwortet der Wissenschaftler nur knapp mit: "Weil wir es können".

Und die Moral?

Die Frage des Könnens und die Skepsis, ob Können allein schon das Dürfen rechtfertigt, stellt den moralischen Kern der Robotererzählung dar. Wie sieht das Verhältnis Roboter-Mensch aus? Ist er nicht mehr als ein Werkzeug des Menschen, Projektionsfläche unserer unerfüllten Wünsche oder doch schon ein selbstbestimmtes Individuum mit Gefühlen und Lebenswillen? Im Kino ist der Roboter weniger eine technische denn eine soziale Herausforderung. Wie kann er trotz seiner Andersartigkeit in die Gesellschaft re-integriert werden? Als Zwischenexistenz wird er zur tragischen Figur. Wenn er Falsches tut, geschieht es doch nur im Auftrag eines Anderen oder aus einem Mangel an sozialem Bewusstsein heraus.

Roboter mit Gefühl

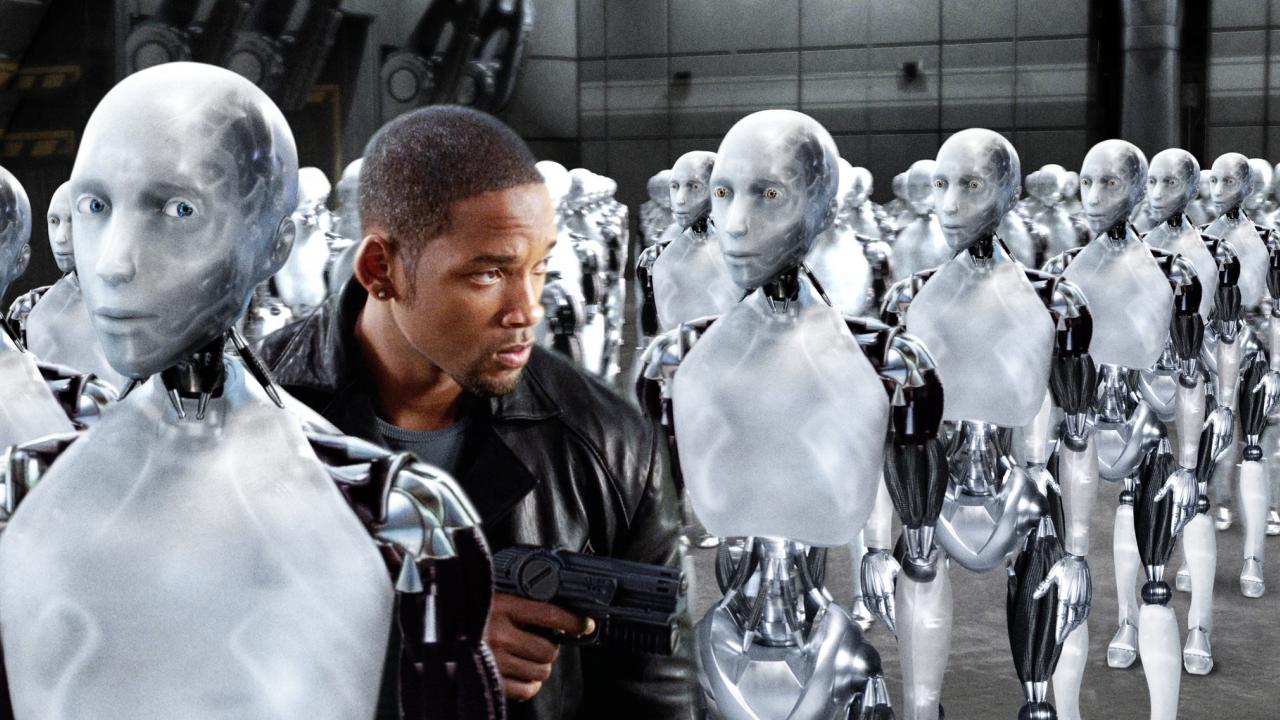

In Zum Filmarchiv: "A.I. – Künstliche Intelligenz" und I, Robot (Alex Proyas, USA 2004) stehen zwei dieser innerlich zerrissenen Roboter im Mittelpunkt. Sie verstehen ihre Andersartigkeit, haben aber bereits ein Bewusstsein ausgebildet. Bei Spielberg muss der Kinderroboter David den kranken Sohn einer Familie ersetzen. David gehört zu einer Spezies von Robotern, denen menschliche Gefühle programmiert wurden. Doch ohne zwischenmenschliche Erfahrungen erweisen sich diese Gefühle als abstrakte Funktion. Der Roboter-Junge zerbricht an seiner Liebe und der Sehnsucht, ein Mensch zu werden. Sonny dagegen hat in seinen Schöpfer getötet und damit gegen eherne Roboter-Regeln des Science Fiction-Autors Isaac Asimov verstoßen: Der Roboter hat dem Menschen zu dienen und dessen Leben um jeden Preis zu schützen. Er fühlt eine Schuld, kann aber kein Unrecht erkennen. Will Smith als technophober Polizist ist einem Komplott der Maschinen auf der Spur, in dessen Verlauf sich Sonny zur Erlöserfigur aufschwingt.

Das Gute und das Böse

So findet sich auch der uralte Konflikt von Gut und Böse in der Robotererzählung wieder, am deutlichsten im Science Fiction-Klassiker "Terminator 2 – Tag der Abrechnung" (Terminator 2: Jugdement Day, James Cameron, USA, Frankreich 1991), wo die Maschinen den Kampf um die Zukunft der Menschheit unter sich austragen. Im Bild des Roboters überschneiden sich dabei Mythologie und Wissenschaft. Das prädestiniert ihn fürs Kino, das selbst von Mythen und ihrer technischen Umsetzbarkeit lebt. James Cameron führte dies erst kürzlich erneut mit Zum Filmarchiv: "Avatar – Aufbruch nach Pandora" (Avatar, USA 2009) vor. Die rasante digitale Entwicklung hat auch unsere Vorstellung vom Maschinenmenschen radikal verändert: Als Avatar wird der Mensch in der virtuellen Welt sozusagen eins mit der Maschine, eine perfekte Verschmelzung. Im Kern bleibt Cameron mit Zum Filmarchiv: "Avatar", bei allem Technikfetisch, dennoch dem mythischen Gegensatz von Gut und Böse verbunden.